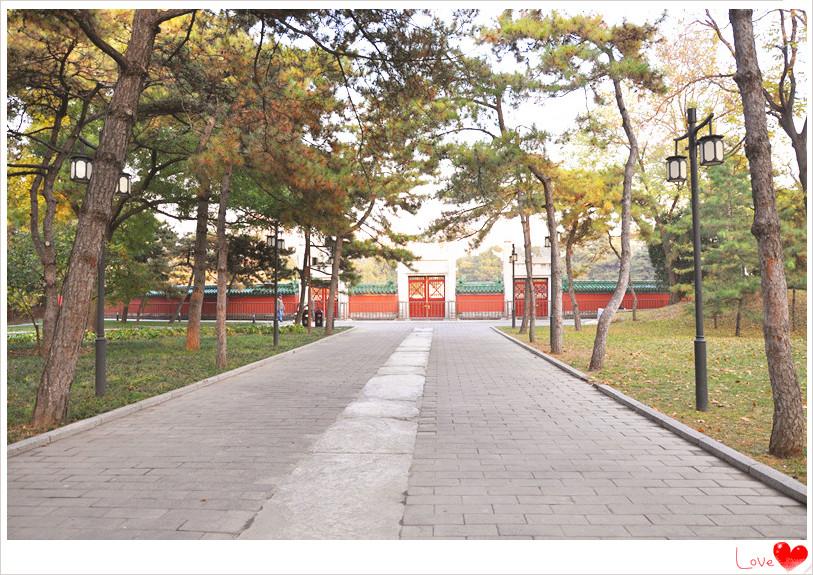

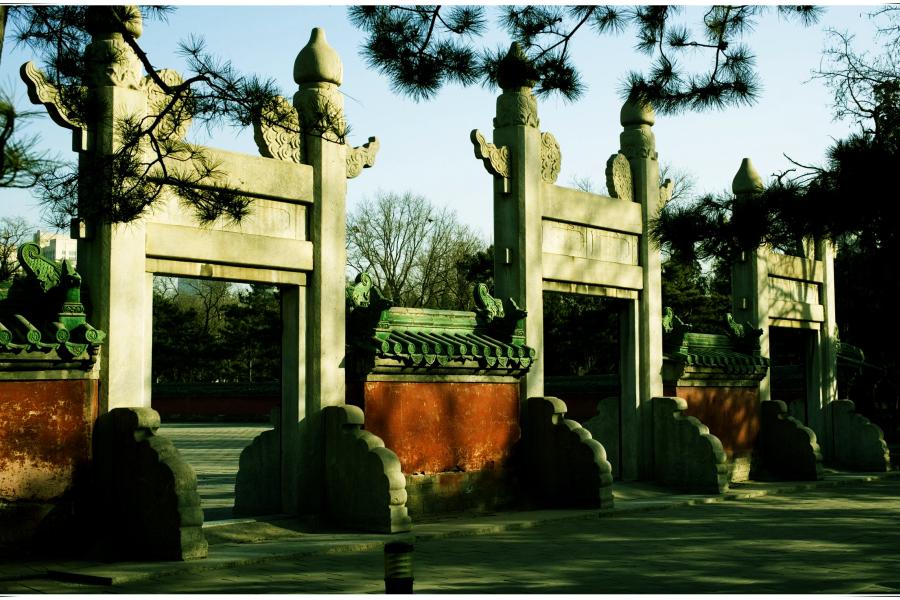

日坛是北京著名文物古迹五坛之一,始建于明代1530年,是明清两代帝王朝拜太阳神的地方。坛西向,四周是圆形围墙,四面有棂星门,西门外有燎炉、瘗池;北门外有神库、神厨、宰牲亭、钟楼、具服殿。

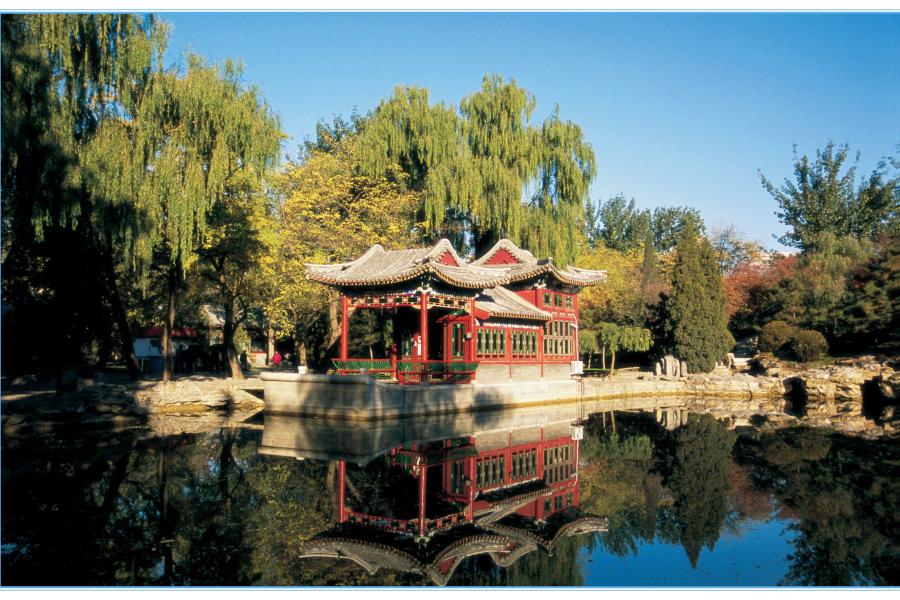

50年代,日坛辟为公园,在周恩来总理的亲自关怀下,70年代初,栽植了象征着中日友好的大山樱花树。80年代前后建成的大型“祭日壁画”、“曲池胜春”、“西南山水景区”等一批各具独特风格的景点、景区。建设了一组与古典园林相协调的仿古建筑、餐厅、画廊古朴典雅。

在公园西北角有革命先躯马骏烈士墓和纪念室。2001年被列为北京市爱国主义教育基地。

日坛公园经过50年的改造建设,成为一座具有民族特色的古典风景园林,全国占地面积20.62公顷,2002年被评为首批精品公园,2006年5月被评为国家级文物保护单位。

人工智能根据景点作古代风格诗

人工智能根据景点作现代诗

人工智能根据景点介绍作诗并结合图片作画

正在生成图片...

景点关联的哲学思想

从东方哲学的角度来看,北京市朝阳区日坛公园的自然景观可以与道家和儒家的思想进行深度对话。道家强调“无为而治”,提倡顺应自然,公园中的绿树、流水、石径仿佛在无声地诉说自然的智慧与和谐。这里的每一处景观都不以人工的力量去过度雕琢,而是通过自然的生长和变化,体现了“天人合一”的理念。

儒家则更多关注人与自然的关系,强调人在自然界中的责任与修养。日坛公园的环境也能体现儒家的和谐思想,公园中的人们在散步、冥想、交流时,表达了人与自然、人与人之间的和谐互动。这种互动不仅仅是与自然景观的直接接触,更是通过文化习惯和日常行为,体现了对自然环境的尊重与爱护。

西方哲学,特别是生态哲学中的人文主义视角,则强调人的主观能动性和改造自然的能力。在日坛公园,现代城市景观与自然环境的结合,体现了人类对自然的塑造与再创造。这里的人工湖泊、修剪过的绿地与自然景观相交织,反映了西方哲学中关于人与自然关系的复杂性,既有对自然的改造,也有对其美学价值的追求。