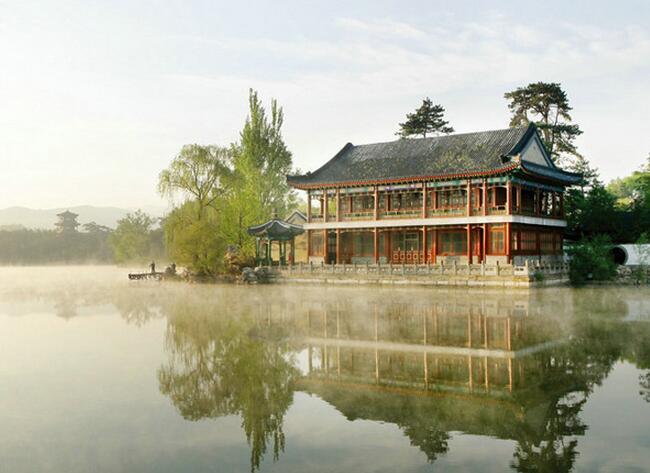

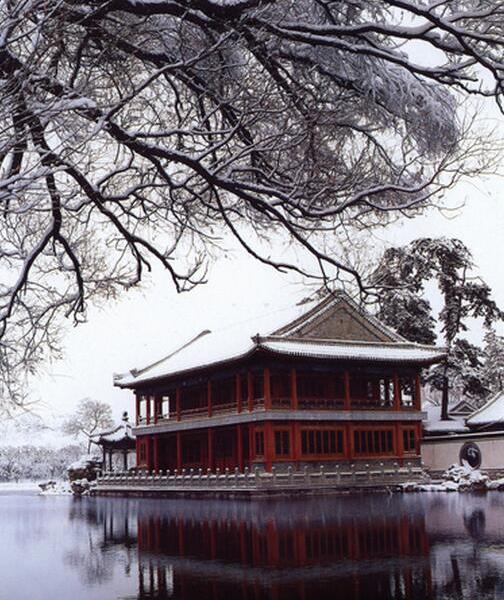

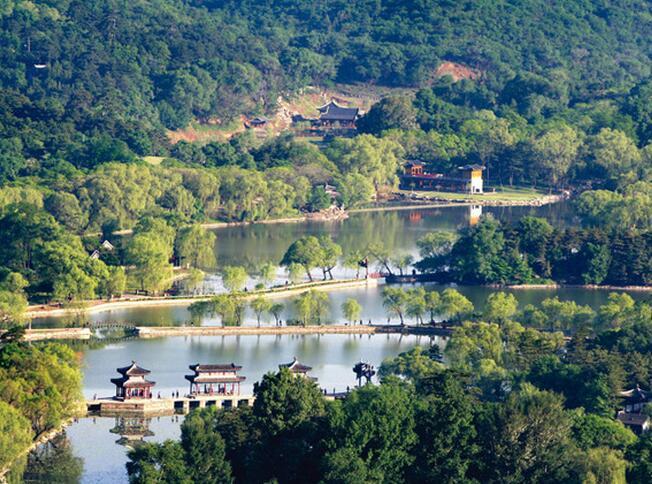

承德避暑山庄又名承德离宫或热河行宫,是中国清代皇帝夏天避暑和处理政务的场所,是清朝皇帝为了实现安抚、团结中国边疆少数民族,巩固国家统一的政治目的而修建的一座夏宫。避暑山庄始建于康熙四十二年(1703年),建成于乾隆五十五年,历时89年,占地564万平方米,环绕山庄婉蜒起伏的宫墙长达万米,是中国现存最大的古典皇家园林。

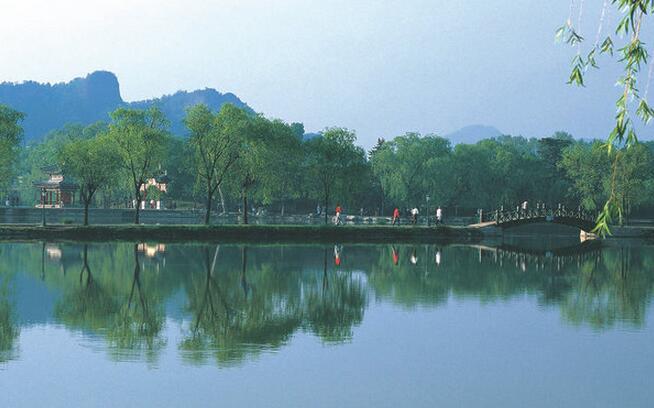

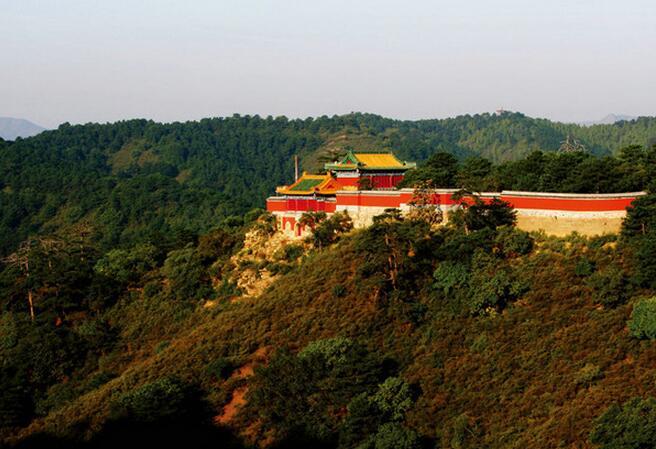

承德避暑山庄(the Imperial Mountain Summer Resort)曾是中国清朝皇帝的夏宫。景区距离北京180公里。是由皇帝宫室、皇家园林和宏伟壮观的寺庙群所组成。山庄的建筑布局大体可分为宫殿区和苑景区两大部分,苑景区又可分成湖区、平原区和山区三部分。内有康熙乾隆钦定的七十二景。拥有殿、堂、楼、馆、亭、榭、阁、轩、斋、寺等建筑一百余处。是中国三大古建筑群之一,它的最大特色是山中有园,园中有山。由于存在众多群体的历史文化遗产,使避暑山庄及周围寺庙成为全国重点文物保护单位、全国十大名胜、和四十四处风景名胜保护区之一,承德也因此成为全国首批二十四座历史文化名城。避暑山庄与北京的颐和园、苏州的拙政园、苏州的留园并称全国四大名园。

人工智能根据景点作古代风格诗

人工智能根据景点作现代诗

景点关联的哲学思想

东方哲学视角解读承德避暑山庄

承德避暑山庄,作为中国古代皇家园林的典范,其设计与布局深受东方哲学,尤其是道家和儒家思想的影响。从东方哲学的角度看,避暑山庄体现了“天人合一”的理念,即人与自然的和谐共处。园林中的山水、建筑与自然景观融为一体,反映了道家追求自然、顺应自然的精神。同时,儒家的“中庸之道”也在园林的布局中得以体现,通过精心设计的景观,展现了对秩序与和谐的追求。此外,避暑山庄中的诸多建筑和景点,如烟波致爽殿、万壑松风等,不仅体现了皇家的威严,也蕴含了对自然美景的欣赏与敬畏,体现了东方哲学中对自然美的追求与尊重。

西方哲学视角解读承德避暑山庄

从西方哲学的角度看,承德避暑山庄可以被解读为对“美”的追求与表达。西方哲学,尤其是古希腊哲学,对“美”有着深刻的探讨,认为美是客观存在的,是宇宙秩序与和谐的体现。避暑山庄的布局与设计,从西方美学的角度看,展现了对比例、对称与和谐的追求,这与西方古典美学的理念不谋而合。同时,避暑山庄的建造,也体现了人类对自然的改造与利用,这在西方哲学中,尤其是启蒙时代的思想中,被视为人类理性和技术进步的象征。此外,避暑山庄作为皇家园林,其规模与奢华,也反映了西方哲学中对权力与财富的思考,即权力与财富如何影响人类对美的追求与创造。

综上所述,无论是从东方哲学还是西方哲学的角度,承德避暑山庄都展现了人类对自然、对美、对秩序与和谐的追求与表达,是东西方哲学思想在具体景观设计与建造中的体现。