丛台公园位于邯郸市中华大街头中段,是以武灵丛台为中辟成的一座大型园林,占地面积360亩,园中亭台楼榭,掩映在苍松翠柳中, 山色湖光,倒映出点点轻舟。这里原为武灵王观看军事操演与歌舞的地方,现在成为邯郸人民休息娱乐的重要场所。

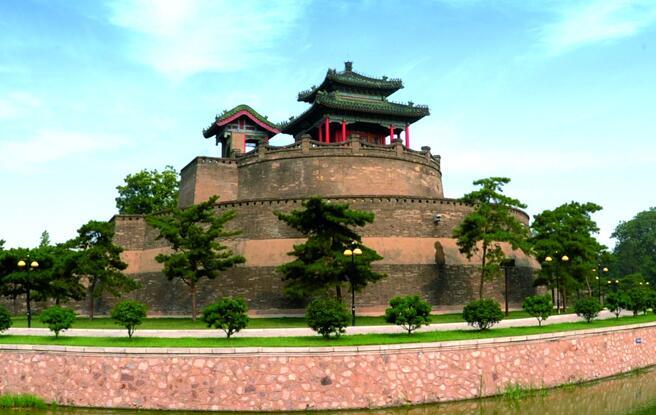

现存古丛台为清代同治年间重修,占地1100多平方米,高28米。三层青砖高台的底层南北各有一门,甬道右侧的台墙上还嵌有“滏流东渐,紫气西来”几个大字,丛台的顶部为据胜亭。该亭建于明嘉靖13年(1534年)。为当时据守邯郸兵备杨彝所筑,其意为“据此者胜”。亭上书有“夫妻南北,兄妹沾襟”八字,北门台阶上的大石碑,是乾隆帝游江南路时亲笔书写的诗碑。当中一层有5间大屋,名“武灵馆”,是为纪念武灵王而建。最上一层门额上题有“武灵丛台”几个大字。

丛台湖位于公园正中,面积约40多亩,湖中建成有苑在亭、曲栏桥、西湖亭,望诸榭,湖边建有长廓,假山,花圃,茶亭,饭庄,湖中碧波荡漾,岸边垂柳依依, 或临湖垂钩,或湖泛舟,均有无穷乐趣。

丛台北侧有一座古朴典雅的古董建筑----七贤祠,是后为纪念春秋战国时期杰出人物韩厥,程婴,公追杵臼,蔺相如,廉颇,李牧,赵奢而建成,大殿内七贤的塑像个个形态逼真,栩栩如生。七贤祠西院为历代书家的撰书碑林,在此可以领略书法艺术的风采。

丛台东湖上的望诸榭,是为纪念战国时期限的著名军事家乐毅而建,乐毅原为燕国名将,擅长用兵,他本为魏将乐关羊之后,燕昭王下招求贤时, 乐毅自魏往, 被子留任为亚卿,曾率秦,韩、赵、魏、燕王之师代齐,克城70余座屡立战功,燕昭王死后,燕惠王误信齐人田单的反间计,乐毅被迫交出兵权,出奔赵国,受封于观津,号望诸君。 公园西部为动物园,北部为各类花圃和游泳池,东南部为露天剧场和儿童乐园。

人工智能根据景点作古代风格诗

人工智能根据景点作现代诗

景点关联的哲学思想

东方哲学视角解读丛台公园

丛台公园,作为一处融合了自然与人文的景观,从东方哲学的角度来看,它体现了“天人合一”的理念。在道家哲学中,自然与人是相互依存、和谐共生的。丛台公园的布局与设计,巧妙地将人工建筑与自然景观融为一体,既展现了人类的智慧,又尊重了自然的韵律。公园内的每一处景致,无论是古朴的亭台楼阁,还是蜿蜒的溪流,都仿佛在诉说着人与自然和谐共处的哲学思想。此外,儒家的“仁爱”与“中庸”之道,也在公园的每一个角落得以体现,人们在游园时,不仅能够感受到自然之美,还能体会到人与人之间的和谐与尊重。

西方哲学视角解读丛台公园

从西方哲学的角度来看,丛台公园则可以被解读为对“美”的追求与“理性”的展现。在西方美学中,美不仅仅是感官的愉悦,更是一种理性的秩序与和谐。丛台公园的规划与设计,遵循了一定的美学原则,无论是对称的建筑布局,还是精心设计的园林景观,都体现了西方哲学中对秩序与和谐的追求。同时,公园内的历史遗迹与文化景观,也反映了西方哲学中对历史与文化的尊重。在西方哲学的视角下,丛台公园不仅是一处休闲娱乐的场所,更是一个展现人类理性与文化积淀的空间。

综上所述,无论是从东方哲学的“天人合一”与“仁爱”思想,还是西方哲学的“美”与“理性”观念,丛台公园都以其独特的魅力,展现了不同哲学体系下的深刻内涵。它不仅是一处自然与人文景观的集合,更是一个哲学思想的交汇点,让人们在游园的同时,也能感受到哲学的智慧与魅力。