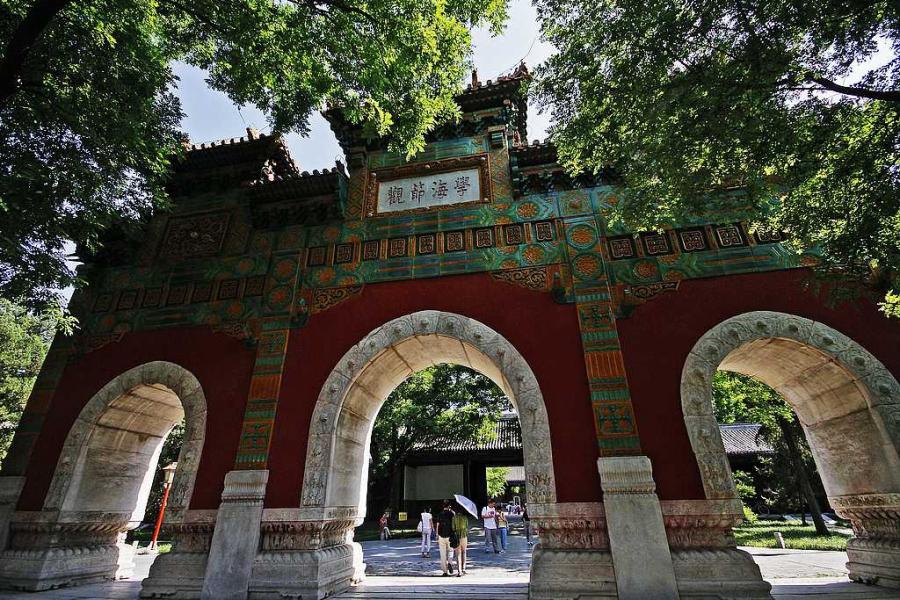

国子监是元明清三代国家设立的最高学府和教育行政管理机构,又称“太学”“国学”。它始建于元代至元二十四年(公元1287年),明代永乐,正统年间曾大规模修葺和扩建,清乾隆四十八年又增建“辟雍”一组皇家建筑,形成现在的规制。国子监整体建筑坐北朝南,为三进院落,占地面积二万七千多平方米。中轴线上依次排列着集贤门(大门)、太学门(二门)、琉璃牌坊、辟雍殿、彝伦堂、敬一亭。古代在国子监读书的学生称为“监生”。国子监不仅接纳全国各族学生,还接待外国留学生,为培养国内各民族人才,促进中外文化交流,曾起到积极的作用。国子监主体建筑经历700多年依然保存完好,是唯一保存完整的古代最高学府校址,国子监以其悠久的历史,独特的建筑风貌,深厚的文化内涵而闻名于世。

孔庙占地22000平方米,有三进院落。中轴线上得建筑依次为先师门、大成门、大成殿、崇圣祠。前院东面有碑亭、神厨、省牲亭、井亭;西面有碑亭、致斋所,并有持敬门与国子监相通。两侧排列着198通元、明、请三代进士题名碑,刻有51624名进士的姓名、籍贯、名次,是研究我国科举制度的珍贵实物资料。大成门外有乾隆石鼓和与之有关的两座清代石碑。中院的主要建筑为东西庑和13座御碑亭;后院崇圣祠独立成院,集合成北京孔庙完整的古建筑群体。

人工智能根据景点作古代风格诗

人工智能根据景点作现代诗

人工智能根据景点介绍作诗并结合图片作画

正在生成图片...

景点关联的哲学思想

东方哲学视角解读国子监(孔庙)

国子监(孔庙)作为中国古代教育和儒家文化的象征,从东方哲学的角度来看,它体现了儒家的“仁爱”、“礼仪”和“中庸”之道。儒家哲学强调个人修养与社会和谐的统一,国子监作为古代最高学府,不仅是知识传授的场所,更是道德教育的中心。在这里,学子们不仅学习经史子集,更重要的是学习如何成为有德行的君子,如何在社会中实践“仁”与“礼”。孔子的“己所不欲,勿施于人”和“中庸之道”,在国子监的教育中得到了充分的体现,引导人们追求内心的平和与社会的和谐。

西方哲学视角解读国子监(孔庙)

从西方哲学的角度,尤其是从古希腊哲学的角度来看,国子监(孔庙)可以被视为追求智慧和真理的象征。苏格拉底的“知识即美德”与柏拉图的“理念论”在某种程度上与儒家的教育理念相呼应。国子监作为教育机构,其对知识的追求和对道德的强调,与西方哲学中对真理和美德的追求不谋而合。同时,西方哲学中的“理性”概念,也可以在国子监的教育中找到影子,即通过理性的思考和学习,达到对世界的深刻理解和对自我道德的提升。

国子监(孔庙)不仅是中国古代教育的象征,也是东西方哲学思想交流的桥梁。它展示了不同文化背景下对知识、道德和真理追求的共通之处,同时也体现了各自独特的哲学思想和价值观。